HISTORIEK HISTORIQUE HISTORIC

- Welcome

Accueil - Nieuws

Nouvelles- 03/02 Optimising port arrivals could cut emissions by 25 per cent

- 05/02 New BIMCO Clause on FuelEU Maritime

- 07/02 Houthi attack hits container ship in Arabian Sea

- 10/02 Commercial Shipping to and from Syria Stalls as Rebels Take Control

- 12/02 Changes to maritime law ‘reflect the ever-evolving needs of the seafarer’

- 14/02 Seaworthiness concerns delay SS United States' final voyage

- 17/02 Chevron inks offshore $2 billion exploration, production deal with Equatorial Guinea following multiple oil and gas discoveries

- 19/02 BIMCO updates its forecast on Suez Canal operations in 2026

- 21/02 Report: Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling

- 23/02 Bulkship Management denies Russian claim it refused to help sinking ship

- 26/02 US LNG gas demand hits record high on last day of the year

- 01/03 Cornwall fishermen fear for livelihoods as offshore wind farms pose 'greatest change' the industry has faced

- 04/03 Panama’s president rejects Trump’s claim of Chinese interference at canal

- 06/03 BW Singapore, the FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) that will enter into service in Ravenna in the spring this year, has arrived in Italy

- 08/03 Kapitein Haddock

- 13/03 Asian Development Bank proposes ending financing for coal-fired power plants

- Kalender Calendrier

- BML Nieuws

LMB Nouvelles - Historiek

Historique- 02/02 De Belgische vissers tijdens de tweede wereldoorlog

- 09/02 Dans l'enfer des Chinchas (I)

- 16/02 Dans l'enfer des Chinchas II

- 24/02 Het mysterie rond een U-boot uit de Grote Oorlog ontrafeld

- 03/03 ONZE KOOPVAARDIJ.. de belgische koopvaardij het verleden en het heden (I)

- 10/03 ONZE KOOPVAARDIJ ONZE KOOPVAARDIJ.. de belgische koopvaardij het verleden en het heden (II)

- Dossier

Dossier

- 04/02 Applying Wind Assisted Propulsion to ships report (I)

- 06/02 Applying Wind Assisted Propulsion to ships report (II)

- 08/02 Decarbonizing The Global Container Fleet With HeatPower

- 11/02 X-Press Pearl Captain trapped in Sri Lanka for over three years

- 13/02 Okaloosa County staat op het punt om het grootste kunstmatige rif ter wereld te verwerven in de SS United States

- 15/02 Offshore wind expansion powers demand for flexible SOV solutions to meet maintenance challenges, says Vestdavit

- 18/02 Iran’s Shadow Hand in Houthi Red Sea Attacks

- 20/02 Bangladesh shipyard explosion highlights regulatory failures

- 22/02 Op-Ed: U.S. Mariner Shortage Demands Action Now

- 25/02 Complex salvage of blazing container ship

- 28/02 Managing the Growing Risk of Li-Ion Battery Fires

- 02/03 Bankruptcy or Bust: Financial Desperation Doomed the Titan Sub

- 05/03 Arctic Allies to Form Security Group to Counter Russia, China

- 07/03 Will Shipping Be Ready By 2030?: Decarbonization Goals Could Be in Jeopardy

- 09/03 Dockworkers union asserts ‘absolute, airtight’ anti-automation stance

- 12/03 Norway’s U-turn on zero-emission fjords delays climate goals and future fuels progress, says Ocean Hyway Cluster

- 16/03 Russian Bomb Ship Threatens To Blow Up NATO Space Base

- Raad

Comité - Verenigingen

Associations - Contacten

Contacts - Links

Liens - Boeken

Livres - Archives

Archieven- Archieven 1 - Archives 1

- Archieven 2 - Archives 2

- Archieven 3 - Archives 3

- Archieven 4 - Archives 4

- Archieven 5 - Archives 5

- Archieven 6 - Archives 6

- Archieven 7 - Archives 7

- Archieven 8 - Archives 8

- Archieven 9 - Archives 9

- Archieven 10 - Archives 10

- Archieven 11 - Archives 11

- Archieven 12 - Archives 12

- Archieven 13 - Archives 13

- Archieven 14 - Archives 14

- Archieven 15 - Archives 15

- Archieven 16 - Archives 16

- Archieven 17 - Archives 17

- Archives 18 - Archieven 18

- Archieven 19 - Archives 19

- Photos

Foto's

Dans l'enfer des Chinchas (I)

La route du guano est toujours ouverte

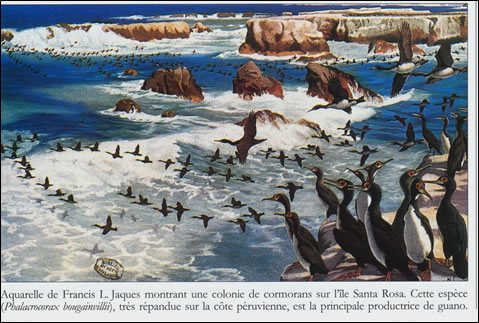

Bien que les Incas aient exploité le guano pour l’amendement de leurs terres, l'Europe et l'Amérique n'en découvrent les vertus qu'à partir des années 1840. Les gisements considérables de certaines îles du Pérou, situées au large de Pisco, au Sud du Callao, font alors l' objet d' une exploitation intensive, fournissant aux voiliers cap-horniers un lucratif quoique peu agréable fret de retour. Quelques décennies plus tard, les rochers sont à nu. Mais, les oiseaux marins ne cessant de les recouvrir de leurs déjections, aujourd'hui encore, à intervalles réguliers, des hommes vont aux Chinchas gratter cet engrais à nouveau très prisé par l' agriculture biologique. Et un siècle et demi plus tard, les conditions de vie de ces travailleurs du guano sont toujours presque aussi infernales !

Evoguant les îles Chincha dans son Histoire du Nouveau Monde, le missionnaire jésuite Bernabé Cobo raconte que "les tempêtes du large obscurcissaient l'air en le remplissant de la poussière jaune du guano" et que "cette poudre tombant sur les plantes de la côte de Pisco, les brûlait et stérilisait la terre». Pourtant, bien avant la conquête espagnole, les Incas avaient découvert que cette substance, appliquée avec parcimonie aux différentes cultures, hâtait la croissance des plants et améliorait le rendement des récoltes. Pour cette raison, les îles à guano étaient réparties entre les différentes provinces de l'empire et les plus grandes d'entre elles partagées en plusieurs districts, la violation de leurs frontières étant sévèrement réprimée. Le guano était alors si précieux que le seul fait d'aborder une île guanifère pendant la couvaison ou de tuer un oiseau de mer était puni de mort.

Evoguant les îles Chincha dans son Histoire du Nouveau Monde, le missionnaire jésuite Bernabé Cobo raconte que "les tempêtes du large obscurcissaient l'air en le remplissant de la poussière jaune du guano" et que "cette poudre tombant sur les plantes de la côte de Pisco, les brûlait et stérilisait la terre». Pourtant, bien avant la conquête espagnole, les Incas avaient découvert que cette substance, appliquée avec parcimonie aux différentes cultures, hâtait la croissance des plants et améliorait le rendement des récoltes. Pour cette raison, les îles à guano étaient réparties entre les différentes provinces de l'empire et les plus grandes d'entre elles partagées en plusieurs districts, la violation de leurs frontières étant sévèrement réprimée. Le guano était alors si précieux que le seul fait d'aborder une île guanifère pendant la couvaison ou de tuer un oiseau de mer était puni de mort.

Obnubilés par la razzia de l'or, les conquistadores espagnols se soucient comme d'une guigne des gisements de guano ; pendant près de trois siècles, aucune des nombreuses îles qui s'étendent le long de la côte péruvienne ne sera réellement exploitée. Cet abandon, allié à un climat parfaitement sec, va permettre la constitution de dépôts impressionnants qui dépassent parfois les quarante mètres d'épaisseur. Selon Elysée Reclus, en 1845, la masse accumulée en monticules dans les îles Chincha représente 23 à 24 millions de tonnes de guano. Ce sédiment présente trois couleurs différentes selon l'endroit où il se trouve : près de la mer il est blanchâtre, plus loin du rivage il passe au jaunâtre et dans les hauteurs il devient grisâtre.

Il faut attendre le xixe siècle pour que l'Europe, dont la production agricole est alors en pleine expansion, s'intéresse enfin à cette ressource. En 1841, quelques négociants — les Français Charles Baroillet, Dutuy Frères et Allier, et les Anglais Henry Bland et Quiros — obtiennent un privilège d'exploitation de neuf ans, moyennant une redevance annuelle de 90 000 piastres. Les débuts semblent toutefois difficiles, car le premier chargement de guano des Chinchas expédié à Londres ne trouve pas preneur et doit être jeté dans la Tamise. Pour autant, les négociants anglais ne se découragent pas. Persuadés que cet engrais ne tardera pas à s'arracher sur les quais européens, ils persistent et rachètent même les licences de la Cie Allier. L'avenir leur donnera raison. En avril 1842, la firme britannique Gibbs, Crawley & Son, asso-ciée à Candamo et Puymerole, signe un premier contrat d'achat de 126 900 tx de guano, consigné pour moitié à Anthony Gibbs de Londres et à Joseph Myers de Liverpool, puis un second de 40 000 tx et un troisième de 100 000 tx. La machine est lancée.

Ruée sur la fiente

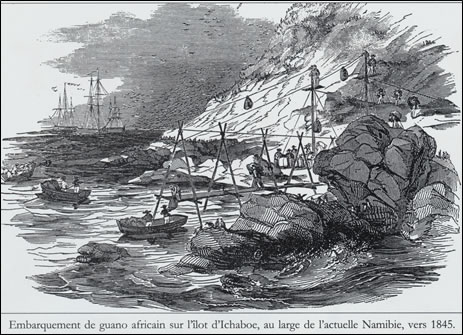

Presque au même moment, un nouveau gisement guanifère est repéré le long des côtes de l'Afrique du Sud, sur la petite île d'Ichaboe (au large de l'actuelle Namibie). Découvert entre les possessions anglaises et portugaises par Andrew Livingstone, un capitaine de Liverpool, cet îlot — dont la position demeure imprécise — devient aussitôt l'enjeu d'une véritable ruée, d'autant plus enthousiaste que sa propriété n'est alors revendiquée par aucun gouvernement. Des centaines de navires appareillent d'Europe et d'Amérique en quête de ce rocher. La célèbre compagnie Gilmour & Co se lance dans l'aventure en affrétant à elle seule plus de soixante long-courriers pour cette destination. Mais l'îlot mythique demeure introuvable. Ce n'est qu'en décembre 1843 qu'une vingtaine de bâtiments parviennent enfin à mouiller à proximité d'Ichaboe. Le premier voilier à décharger à Greenock du guano en provenance de cet endroit est le Constellation, armé par la compagnie britannique Smith. Son chargement s'arrache à 10 la tonne.

"On ne remarque sur sa surface aucun symptôme de végétation, écrit un auteur anonyme moins d'un an après la mise en exploitation du gisement d'Ichaboe. Il est vrai qu'il n'y pleut jamais. Le seul mouillage tenable est à la partie Est de l'île, dont la plus grande longueur est d'environ deux kilomètres, et la largeur d'un kilomètre, c'est-à-dire qu'Ichaboe, baptisée pompeusement du nom d'île, n'est en réalité qu'un rocher stérile, plus petit que l'île de la Cité, à Paris. L'été dernier, trente-cinq navires y étaient en charge (...) et leurs équipages comprenaient un effectif de plus de sept cents hommes livrés à un travail très pénible sous un climat brûlant."

La nouvelle des récoltes miraculeuses s'étant répandue comme traînée de poudre, nombre de grands voiliers désarmés suite à une grave crise du fret reprennent la mer et cinglent vers Ichaboe. En dépit de nombreuses difficultés d'accès et des terribles barres que forme la houle le long du littoral africain, les navires se pressent au pied du rocher guanifère. En mai 1844, on en compte cent trente- deux, et quatre mois plus tard, ils sont plus de trois cents. La densité de cette flottille, mouillée à quelques encablures du rivage, est telle que par vent fort l'escale d'Ichaboe devient intenable. A la fin de 1844, la situation est si confuse sur l'îlot qu'un bâtiment de la Royal Navy y 'est dépêché pour tenter d'administrer une exploitation jusque-là anarchique. L'autorité militaire procède à une répartition équitable du gisement et s'efforce de régler les nombreux conflits qui éclatent entre les équipages.

Bien sûr, à ce rythme effréné, le rocher africain est vite débarrassé de sa précieuse fiente. Mais le marché est créé et d'autres terres guanifères, comme les îles Chincha, vont en profiter. Grâce au guano de cet archipel, la longue route du cap Horn redevient rentable pour les voiliers long-courriers de fort tonnage. A l'aller, leur fret est constitué de produits manufacturés ou de charbon destinés aux pays du Pacifique en plein essor démographique et industriel. Au retour, leurs cales sont bourrées de guano, de cacao, de café, de cuivre, d'étain, de salpêtre, d'indigo ou de perles fines.

Bien sûr, à ce rythme effréné, le rocher africain est vite débarrassé de sa précieuse fiente. Mais le marché est créé et d'autres terres guanifères, comme les îles Chincha, vont en profiter. Grâce au guano de cet archipel, la longue route du cap Horn redevient rentable pour les voiliers long-courriers de fort tonnage. A l'aller, leur fret est constitué de produits manufacturés ou de charbon destinés aux pays du Pacifique en plein essor démographique et industriel. Au retour, leurs cales sont bourrées de guano, de cacao, de café, de cuivre, d'étain, de salpêtre, d'indigo ou de perles fines.

La demande en guano péruvien ne cesse de croître. En Angleterre, en France, en Allemagne ou en Belgique, partout les agriculteurs se plaignent de ne pouvoir se procurer suffisamment de "cette espèce d'engrais, qui semble être une panacée universelle", pour reprendre les termes de l'Écho de Morlaix du 15 juin 1844. En 1846, près d'une centaine de navires se rendent déjà aux Chinchas ; ce sont principalement des bâtiments britanniques (soixante-neuf), mais on y compte aussi —outre dix-sept voiliers péruviens et deux âméricains — deux trois-mâts français : la Sidonie et la Gentille qui livre son guano à Saint-Malo. Huit ans plus tard, le consul de France au Callao signale qu'en 1854 vingt-sept navires français sont repartis de ce port avec un chargement de guano. Bien sûr, les prix grimpent : entre 1840 et 1857, ils passent de 100 francs à près de 300 francs la tonne. Cet engouement se comprend aisément quand on sait l'efficacité exceptionnelle de cet engrais. Des expériences anglaises ont en effet démontré que le guano permet de produire une fois et demie plus de blé et six fois plus d'avoine. La France, dont le sol est peu productif, ne manque pas d'en tirer les conséquences qui s'imposent : elle importe 4 800 tx de guano en 1854 et 16 000 tx douze ans plus tard.

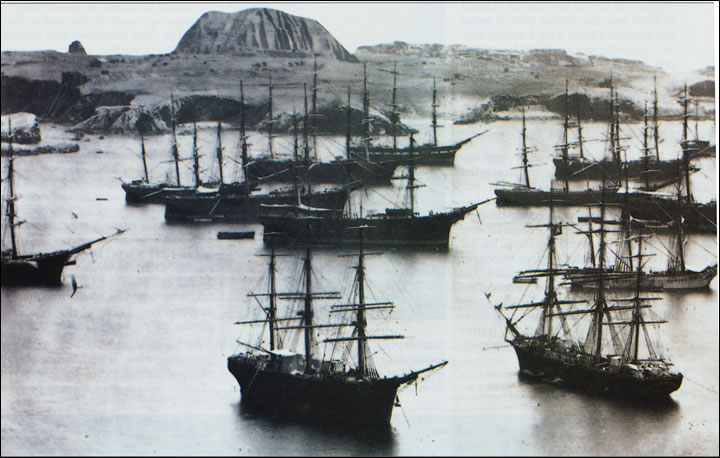

Des centaines de voiliers cinglent vers les îles Chincha. "En juin 1850, lit-on dans le Dictionnaire du commerce, on y voyait environ 40 navires, principalement anglais, d'un tonnage considérable, attendant leur tour pour charger. Les arrivées et les départs étaient journaliers. En août 1853, il y avait 180 bâtiments qui attendaient leur cargaison. Le montant des embarquements était de 50 000 tx par semaine. En 1858, il partit du Pérou 346 navires emportant 266 709 tx." En France, l'armateur havrais Théodore Barbey comprend très vite l'intérêt de ce produit.

L'argent du fret n'a pas d'odeur ! Quand la fiente peut être vendue plus de trente fois son prix d'achat, il n'y a aucune honte à en souiller les cales de ses beaux clippers blancs. C'est ainsi que les "pigeons du Cap", après avoir déchargé à Valparaiso leurs marchandises diverses — souvent des articles de luxe fabriqués à Paris — et leurs émigrants, vont charger aux Chinchas leur prosaïque fret de retour.

Le Pérou trouve alors dans l'exploitation du guano l'une de ses principales sources de revenus. Au milieu du XIXe siècle, la plus grande partie de sa production est exportée vers la Grande-Bretagne par la compagnie Gibbs & Sons. Le reste est expédié notamment aux Etats-Unis par la Cie Barreda & Hermann, en France par la Cie Montané, en Espagne par la Cie Murietta. Mais après avoir affermé l'exploitation et le transport de l'engrais, et dénoncé de nombreux contrats, le gouvernement péruvien choisit de traiter directement avec les maisons de commerce, afin de vendre le guano en consignation pour son propre compte dans tous les pays importateurs. Ensuite, pour s'as surer des quantités exportées, les autorités locales exigent de chaque maison consignataire, et pour chaque navire, un certificat de douane particulier. Ce document mentionne le tonnage du guano chargé et Le compte quittancé du fret payé au capitaine. Ces deux indications sont en outre Fréquemment vérifiées par le consul péruvien dans les ports de déchargement.

Voici, toujours selon le Dictionnaire du Commerce, la répartition des exportations de guano péruvien pour l'année 1855 : '`Grande-Bretagne, 281 761 tx ; États-Unis, 64 293 ; Espagne, 26 430 ; île Maurice, 18 193 ; France, 13 961, Centre Nunérique, 389 ; Chine, 725. Soit un total de 405 752 tx." Deux ans plus tard, l'exportation s'est encore accrue, mais "cet accroissement a porté en majeure partie sur les envois en Angleterre. Le pavillon lu Nord-Amérique a couvert 199 navires, jaugeant 211 828 tx ; l'anglais, 281 navires 206 740 tx ; le français, 37 navires et 20 223 tx." Mais dès 1863, la France se trouve au second rang des importateurs le guano avec 88 363 tx, talonnant l'Angleterre qui en reçoit 94 284.

Au début, le guano se vend au tonnage — pour hâter la distribution, on ne pèse pas la marchandise —, d'après un tarif arrêté entre le gouvernement péruvien et chaque compagnie commerciale (la Cie Thomas-La Chambre pour la France). Puis l'accord se fait d'Etat à Etat. En 1864, Lima et Paris signent un accord établissant que, si le prix de vente du guano sur les principaux marchés d'Europe doit être modifié par le gouvernement péruvien, l'écart entre ce prix et celui établi pour la France ne pourra dépasser 10 francs le tonneau. En contrepartie, le droit de douane perçu dans les ports de l'Empire sur le guano importé par des navires étrangers est réduit à 18 francs par tonneau.

L'odeur des îles...

L'archipel des Chinchas, formé de trois îles principales et de quelques lots, est situé à 7 milles de la côte, face à la ville de Pisco, et à une centaine de milles au Sud du Callao. Le principal gisement de guano se trouve sur l'île du Nord, une butte représentant près de deux millions de tonnes d'engrais. Il n'est pas toujours aisé d'y débarquer, le ressac étant assez fort sur la côte bordée de rochers et de falaises à pic. En 1853, un passager du trois-mâts américain Albus décrit ainsi l'archipel : "Les roches grouillent de pélicans, et les oiseaux à guano sont trop nombreux pour être dénombrés ; j'ai vu jusqu'à six acres couverts d'oiseaux regroupés par espèces, les bleus avec les bleus, les blancs avec les blancs, comme une sorte d'armée immense." Dès que l'on s'approche des îles, une forte odeur ammoniacale vous saisit à la gorge. En outre, le pont des navires est aussitôt envahi par une fine poussière jaunâtre.

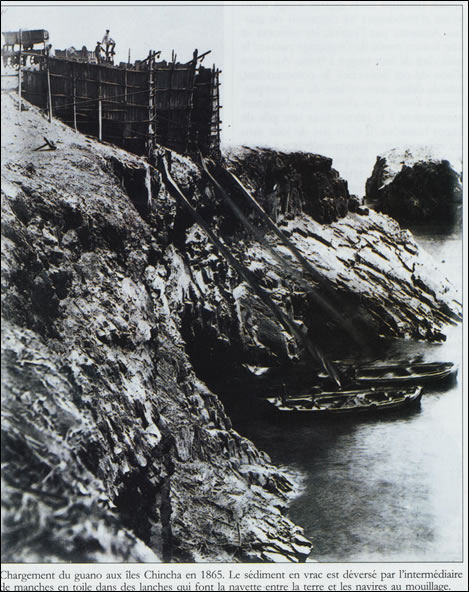

L'exploitation du gisement se fait de façon rudimentaire, à la manière d'une mine à ciel ouvert. Là où les sédiments peuvent atteindre une hauteur de vingt ou trente mètres, les hommes, perchés sur des échafaudages, abattent de grands blocs à la pioche. Le guano tombe au pied des tailles, où il est chargé à la pelle dans des wagonnets halés par des mules sur de petits chemins de fer conduisant au rivage. Le contenu des tombereaux est alors déversé dans de longues manches en toile aboutissant directement dans la cale des navires, ou dans des allèges — lanchas — faisant la navette entre la côte et les bâtiments au mouillage. A ce rythme, le chargement d'un navire serait l'affaire de deux ou trois jours, mais souvent l'escale s'éternise en raison des files d'attente.

Le rapport de mer du capitaine Letellier, commandant du clipper Callao, donne une bonne idée de la fébrilité qui règne à cette époque aux Chinchas. Parti du Havre le 12 janvier 1854 et arrivé à Valparaiso le 12 avril, ce trois mâts carré en repart le 15 mai avec une cargaison de 102 chevaux à destination du Callao. "Le 30 mai, écrit Letellier, nous arrivâmes sur la rade du Callao. Les chevaux débarqués, le 3 juin, nous quittâmes ce port et, le 10, nous laissâmes tomber nos ancres sur la rade des îles Chincha, où nous trouvâmes plus de cent navires de toutes nations chargeant en guano. Là, nous reconnûmes qu'il s'embarquait par jour 2 000 tx de ce produit, estimant qu'il en sera de même de cette exploitation non interrompue pendant dix ans et plus. Deux îles sont en exploitation, une est encore intacte. Sur ces îles, il y a un gouverneur, un directeur, un chirurgien et plusieurs agents préposés à la surveillance et à l'accélération des travaux.

"Le nombre de travailleurs aux îles est réparti comme suit : 300 forçats, 500 Chinois et 200 hommes libres. Sur rade sont mouillés une goélette de guerre ainsi qu'un ponton péruvien stationnaire, chargés de la police de ces rades et sevvant de dépôts aux troupes préposées à la garde des forçats et au maintien de la colonie. Iles, stationnaires et navires sont régulièrement approvisionnés par des embarcations venues de Pisco. De plus, un bateau à vapeur américain fait le commissionnaire des îles Chincha au Callao, une fois par semaine." Ajoutons à cela que des agents du fisc péruvien passent d'ordinaire une année aux Chinchas dans des baraquements en bois qu'ils partagent avec les soldats et les contremaîtres.

"Le plus souvent, poursuit le capitaine Letellier, les navires de 500 tx et au-dessous chargent avec des chaloupes qui leur sont fournies par la direction ; les grands navires prennent leur charge sous de grandes manches et, lorsque la mer est belle, trois jours suffisent pour charger 1 000à 1 200 tx, les réservoirs étant toujours alimentés par vingt tombereaux roulant sur une voie de chemin de fer. Mais ce n'est que quelques jours avant l'expiration de leurs planches [attente de son tour] que ces grands navires sont appelés à prendre charge." Le rapport évoque aussi les difficultés inhérentes à cette escale, "où les matelots sont excités à la désertion par la grande quantité de navires étrangers manquant d'hommes".

Et le capitaine du Callao d'ajouter : "Je crois qu'il serait urgent, pour le maintien du devoir et de la discipline, que, de temps à autre, les bâtiments de la station des mers du Sud fissent des apparitions sur ces rades."

Jours de planche aux Chinchas

En revanche, l'escale des Chinchas est propice aux échanges. "Durant notre séjour, rapporte Letellier, nous reçûmes la visite de messieurs les capitaines de navires étrangers, venus voir fonctionner notre cuisine distillatoire, de Rocher de Nantes, et admirer le mécanisme ingénieux de notre barre de gouvernail, de David du Havre ; après examen, ces messieurs ont manifesté le désir d'enrichir leurs navires de ces importantes innovations."

En revanche, l'escale des Chinchas est propice aux échanges. "Durant notre séjour, rapporte Letellier, nous reçûmes la visite de messieurs les capitaines de navires étrangers, venus voir fonctionner notre cuisine distillatoire, de Rocher de Nantes, et admirer le mécanisme ingénieux de notre barre de gouvernail, de David du Havre ; après examen, ces messieurs ont manifesté le désir d'enrichir leurs navires de ces importantes innovations."

Néanmoins, les relations entre équipages de différentes nationalités sont parfois moins courtoises. En 1853, un passager du trois-mâts américain Albus raconte comment une délégation de trente capitaines de son pays, venus protester auprès du commandant du ponton stationnaire contre la détention arbitraire d'un équipage d'embarcation, en fut chassée manu militari. Deux capitaines français — ceux du 1411e-de-Lima et de la Pomone de Bordeaux — ayant prêté main-forte à l'officier péruvien en repoussant les plaideurs à coups de baïonnettes, le passager de l'Albus y va de son couplet francophobe, soupçonnant même la frégate française présente sur les lieux de vouloir prendre possession des îles !

L'aspirant de marine Léopold Pallu a lui aussi eu l'occasion de faire escale aux îles Chincha, à bord de la frégate l'Algérie.

En octobre 1850, il en dresse un tableau saisissant : "Une légère brise du large, qui soufflait en passant sur les îles, enlevait une poudre plus fine, plus impalpable, plus brûlante que du tabac d'Espagne. Elle retombait comme si elle avait été tamisée du ciel. La côte n'offrait aucune saillie, tout était arrondi par le guano. Une foule de navires de toutes espèces était là. De grands anglais de 1 500 à 1 200 tx, des hambourgeois, des bordelais en nombre. Tous ces navires attendaient leur tour de rôle pour se placer sous la manche. L'attente du tour de rôle, ou jours de planche, n'était pas suivie avec la plus grande rigueur par les autorités portuaires péruviennes, qui se laissaient facilement corrompre. On pouvait ainsi rester un mois et demi en attente dans un nuage doré, sans autre distraction que la pêche des poissons volants."

Le trois-mâts barque anglais Penrhyn Castle attendra ainsi quatre longs mois avant d'embarquer sa cargaison de guano. Anéantis par l'ennui, les officiers et une bonne partie de l'équipage passent le plus clair de leur temps à boire. Au cours d'une de ces beuveries, le commandant, pris de délire, tente même de se jeter pardessus bord ; par chance ses hommes parviennent à le calmer sous une pile de linges humides. Il n'est pas de jour sans qu'une méchante bagarre n'éclate à bord. A l'issue d'un de ces pugilats, un matelot se voit hisser la tête en bas, pieds et poings liés, au sommet de la mâture ; il s'y balance pendant tout l'après-midi sous la chaleur implacable du soleil, sans que personne ne songe à lui porter secours. A l'époque, il est rare que les officiers interviennent dans les rixes du gaillard d'avant. Un autre jour, le second du Penrhyn Castle, qui n'a pas dessaoulé depuis le départ de Melbourne, s'amuse à lancer des fusées de détresse, jusqu'au moment où il s'effondre, victime d'une crise de delirium tremens ; il faudra l'hospitaliser au Callao. En dépit de ce pandémonium, le trois-mâts barque finira par quitter les Chinchas avec son chargement de guano.

Le calvaire des coolies

Pour charger sous les manches, les voiliers brassent au maximum leurs vergues. "Ils mouillaient presque à toucher la falaise, raconte l'aspirant Pallu ; la mer y est profonde et le rocher à pic. Une manche en toile partait d'un plateau élevé et venait aboutir à la cale du navire. Le guano était versé dans un entonnoir très évasé et le navire s'enfonçait à vue d'oeil. Dans la cale, une dizaine d'hommes, portant un masque, nivelaient le guano. Depuis son embarcation, le capitaine surveillait le chargement et hurlait ses instructions au second resté à bord et que l'on distinguait à peine au milieu du nuage de guano. En haut, sur la falaise, des coolies alimentaient l'entonnoir. Le guano était amassé en différents tas — les mangueras —, non loin de la manche, par des Chinois et des Nègres. On exploitait alors un amas très élevé qui présentait l'apparence des dunes de sable qu'on voit sur les bords de l'Océan. Les coolies s'agenouillaient au pied de cette colline et, à pleines mains, prenaient l'engrais et le tassaient dans des sacs, la face dans la sueur et la poussière, sous le soleil de plomb. Puis ils partaient en courant, leur sac de guano en travers sur les épaules. Le nombre de sacs était fixé par journée ; il fallait les faire pour gagner la poignée de riz quotidienne et le salaire de 20 francs par mois. Tous étaient jaunes, les Noirs comme les Chinois, jaune guano."

Pour charger sous les manches, les voiliers brassent au maximum leurs vergues. "Ils mouillaient presque à toucher la falaise, raconte l'aspirant Pallu ; la mer y est profonde et le rocher à pic. Une manche en toile partait d'un plateau élevé et venait aboutir à la cale du navire. Le guano était versé dans un entonnoir très évasé et le navire s'enfonçait à vue d'oeil. Dans la cale, une dizaine d'hommes, portant un masque, nivelaient le guano. Depuis son embarcation, le capitaine surveillait le chargement et hurlait ses instructions au second resté à bord et que l'on distinguait à peine au milieu du nuage de guano. En haut, sur la falaise, des coolies alimentaient l'entonnoir. Le guano était amassé en différents tas — les mangueras —, non loin de la manche, par des Chinois et des Nègres. On exploitait alors un amas très élevé qui présentait l'apparence des dunes de sable qu'on voit sur les bords de l'Océan. Les coolies s'agenouillaient au pied de cette colline et, à pleines mains, prenaient l'engrais et le tassaient dans des sacs, la face dans la sueur et la poussière, sous le soleil de plomb. Puis ils partaient en courant, leur sac de guano en travers sur les épaules. Le nombre de sacs était fixé par journée ; il fallait les faire pour gagner la poignée de riz quotidienne et le salaire de 20 francs par mois. Tous étaient jaunes, les Noirs comme les Chinois, jaune guano."

Vers 1846, l'exploitation du site est assuré par environ deux cents métis payés à la tâche. Mais cette main-d’œuvre réputée nonchalante est bientôt remplacée par les coolies venus d'Asie. Dans les années 1855, le port du Callao voit ainsi affluer près de dix mille émigrants chinois, dont beaucoup iront travailler sur les gisements guanifères. Ils ont été embauchés pour sept ans par des recruteurs de Shangaï ou de Macao commandités par les Anglais.

A SUIVRE

LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be